Ya se van los pastores a la Extremadura

Ya se queda la sierra triste y oscura

Ya se van los pastores ya se van marchando

Más cuatro zagalas queda llorando

Ya se van los pastores hacia la majada

Ya se queda la sierra triste y callada

(tradicional)

La trashumancia es el paso del ganado (ovino, caprino, vacuno, caballar, apícola…) de los pastos (o floraciones, en el caso de las abejas) de invierno a los de verano y viceversa. Con esto se consigue adaptar y optimizar el aprovechamiento agroganadero a las condiciones climáticas. En verano hacia pastos más frescos, en invierno hacia lugares más cálidos. A veces la distancia recorrida es pequeña, de los pastos de valle a los de alta montaña. Y en otras ocasiones son cientos de kilómetros los que hay por delante… Pero, ¿sabéis todo lo que hay detrás de este viaje? ¿Sabéis todos los beneficios ambientales, patrimoniales y culturales que nos aporta?

CUANTO MÁS SE COME UN PASTO, MÁS RICO ES

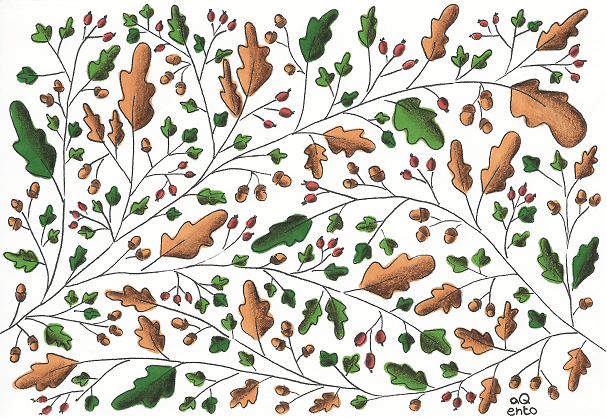

Cuanto más se come un pasto (siempre y cuando no haya tropecientas mil cabezas de ganado arrasando a su paso), de mejor calidad es. Ésta es la llamada “paradoja pastoral”. Curioso, ¿eh? Esto tiene que ver con que las plantas más ricas, más nutritivas, y que aportan más biodiversidad a los pastos están adaptadas al ramoneo (a que se las coman, vaya). Cuando una oveja o una vaca se come una hierba “gourmet”, ésta rebrota, porque está diseñada para volver a crecer de raíz, y además cada vez de hace más “fina”, más fresquita, más gustosa (a escala humana sería la diferencia entre comerse una lechuga dura o un cogollo de Tudela). Sin embargo cuando se come un cardo borriquero varias veces, o un matorral espinoso, éstos acaban por desaparecer. Además, el rebaño va abonando a su paso (de lo que se come se cría, nunca mejor dicho). Al final se consigue un pasto estupendo, de una calidad nutritiva altísima, de los de paisaje de foto, de los tumbarte a sestear o comerte el almuerzo… En el caso de las abejas, además, son fundamentales para la polinización tanto de huertos y frutales, como de plantas silvestres y árboles del monte, tan necesaria para que haya frutos y semillas que sirvan de alimento a la fauna silvestre y con las que el bosque se pueda ir regenerando. Así que gracias a la ganadería extensiva y a la trashumancia (siempre regulada) tenemos estos pastos que son una maravilla, muchos de ellos protegidos como LIC (lugares de interés comunitario). Majadales, vallicares, cervunales,… son algunos de los nombre que reciben por sus diferentes características.

170 RAZAS AUTÓCTONAS, DE LAS CUALES 141 EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Las razas de ganado autóctonas (vacas, ovejas, gallinas, cabras, burros, caballos, cerdos, incluso un camello en Canarias) son uno de nuestros bienes patrimoniales y genéticos más importantes y menos valorados (seguramente porque también es uno de los menos conocidos). La prueba es que de las 170 razas autóctonas que tenemos, 140 están en peligro de extinción, sin que nadie se lleve las manos a la cabeza. La razón principal es el gran incremento de la ganadería intensiva.

Las razas autóctonas, también llamadas rústicas, han sido seleccionadas durante siglos para, como su propio nombre indica, estar totalmente adaptadas al medio en el que viven, al tipo de comida que se pueden encontrar, a las variaciones de clima (calor o frío extremos, sequías), etc. La ganadería extensiva y la trashumancia siguen utilizando en cierta medida este tipo de razas, ya que aunque en algunos casos puedan ser menos “productivas” que otras razas comerciales, al estar más adaptadas también dan menos trabajo.

No es casualidad que una vaca Tudanca de Campoo (Cantabria) resista mejor las condiciones de las montaña, las nevadas (y el hambre) que una raza comercial, como la frisona (la típica de manchas blancas y negras). Tampoco me imagino yo a una pobre gallina de las de fábrica resistiendo un invierno castellano. Aunque a la negra castellana, que le quiten lo que es estar todo el día picoteando al aire libre… Yo preferiría el frío, claramente.

TRASHUMANCIA E INCENDIOS FORESTALES.

Quizá este es un tema controvertido, porque tradicionalmente en algunas zonas, sobre todo del norte, se ha utilizado tradicionalmente el fuego para “refrescar” los pastos. Con el fuego se “limpiaba” el monte de matorrales de montaña o de pequeños arbolitos que estuvieran saliendo, y como lo primero en rebrotar son las herbáceas se conseguía un pasto fino de forma rápida. Sin embargo este manejo es un círculo vicioso, porque muchos de esos matorrales son especies pirófitas o adaptadas a la dinámica del fuego, que acaban volviendo a salir. No así los árboles, que tardan más en crecer y acaban siendo literalmente “ahogados” por las retamas, tojos o árgomas, genistas…Sin hablar de los peligros de que se descontrole y derive en un gran incendio forestal, o que tras quemar llueva y se pierda todo el suelo fértil que tarda siglos en formarse.

Por eso, cuando se hace una ordenación de un monte, se estudia cuál es la carga ganadera óptima. Es decir, el número de cabezas de ganado (en función de si son vacas, ovejas, etc.) que pueden alimentarse de forma óptima en una superficie determinada, de manera que al comer allí de forma repetida el pasto mejore cada vez, que mantengan “limpia” esa zona dedicada al pasto y por tanto no haya que recurrir al fuego para “limpiar” y que en otras zonas pueda regenerarse la vegetación y vuelva a haber bosque.

Sin embargo, y también por esto mismo, no hay que olvidar que además de los típicos pastos de “Heidi”, también hay pastos arbustivos. Las razas que llamamos autóctonas o rústicas están muy bien adaptadas a comerse este tipo de plantas. Así que la ganadería extensiva (repito, porque es fundamental, siempre bien calculada, para no haya animales de más pero tampoco de menos) también limpia el monte, contribuyendo a la prevención de incendios forestales. De hecho cada vez se está planteando en más lugares pagar a los pastores por hectárea “desbrozada” a diente. Verdaderas ovejas (cabras, vacas, caballos…) funcionarias.

UN ERASMUS DE HACE SIGLOS

Por último, la trashumancia nos ha proporcionado un enorme intercambio cultural y etnográfico en épocas donde las comunicaciones entre comarcas, incluso entre valles, eran prácticamente inexistentes. Los pastores, una profesión que hoy también está en extinción, traían y llevaban consigo recetas de cocina, semillas de variedades tradicionales de huerto, canciones e historias, instrumentos musicales, formas de hacer diferentes, fomentando así la enorme riqueza cultural popular que nos ha llegado hasta nuestros días.

foto de

foto de

la foto es de

la foto es de